Ludwig Andreas von Feuerbach adalah seorang filsuf dan antropolog Jerman. Awalnya ia mengembangkan filsafat Hegel, sebelum pengaruh Hegelian akhirnya pudar pada dirinya. Baginya agama adalah kesadaran yang tak terhingga. Maka dari itu, Tuhan dalam agama tidak lain adalah proyeksi luar dari hakikat batin manusia itu sendiri.

Ludwig Feuerbach adalah seorang Hegelian sayap kiri. Pada masa mudanya ia meninggalkan studi teologi untuk belajar filsafat Hegel. Meski begitu, ia justru sukses dan dikenal karena kritiknya atas Hegel. Menurutnya, dalam rasionalisme Hegel mengakibatkan dunia materiil, manusia, dan pengenalan indrawi tidak mendapat tempat semestinya.

Dengan begitu, Feuerbach merancang suatu metafisika materialistis, suatu etika yang bersifat humanistis, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi (Bertens, 1976). Kepercayaan manusia akan Tuhan, baginya, berasal dari keinginan hati manusia. Karena ketidakbahagiaan manusia dan berbagai kekurangan di dunia, manusia mulai membayangkan di luar dirinya suatu wujud yang sempurna, yakni Tuhan.

Pada tahap itulah Feuerbach mendorong filsafatnya ke belahan materialisme. Jika positivisme membatasi diri pada fakta-fakta, dan menolak segala hal yang melampaui fakta-fakta. Materialisme mengatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi. Itu berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan dengan materi atau proses materiil.

Dalam perkembangannya di abad ke 19, materialisme dibedakan menjadi dua macam. Pertama, aliran yang meneruskan materialisme dari era Aufklarung. Materialisme ini menganggap prinsip materialistis sebagai buah hasil ilmu pengetahuan.

Kedua, adalah materialisme yang muncul akibat reaksi atas idealisme. Aliran materialisme ini lebih menonjol dibanding “materialisme ilmiah”. Tulisan ini akan hanya membahas aliran materialisme yang kedua.

Feuerbach tidak puas dengan pemikiran abstrak. Ia menginginkan yang lebih empiris. Feuerbach kemudian mengganti esensi agama dan esensi manusia. Inilah yang kemudian ditambahkan Marx dalam pendekatan materialisme historis miliknya. Marx menambahkan bahwa esensi manusia adalah totalitas hubungan sosial (Farihah, 2015).

Feuerbach berusaha membalik Hegel yang berfilsafat dengan model idealis, ide lebih utama ketimbang materi. Feuerbach berusaha membalikkannya dengan menjangkarkan pada materi. Manusia itu terasing dari dirinya sendiri. Ekspresi keterasingan manusia menurutnya, adalah agama. Ketika manusia beragama, ia memproyeksikan apa yang diidealkan ke angan-angannya ke dalam sosok Tuhan.

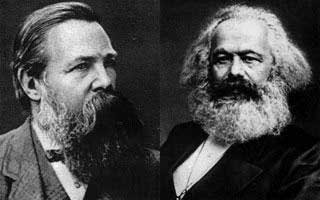

Kritik Feuerbach atas agama tersebut memiliki pengaruh besar, terutama melalui Karl Marx yang mengambil alih sebagian besar gagasan itu. Seperti Hegelian berhaluan kiri, Marx pun sangat mengagumi metode dialektika yang dikenalkan oleh Hegel ke dalam filsafat. Tetapi Marx meletakkan dialektika Hegel lebih membumi dan bukan sesuatu yang mengawang abstrak.

Bagi Marx dan rekannya, Engels, segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah hasil materi dan tidak sebaliknya. Dengan demikian Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach untuk mengganti idealisme dengan materialisme.

Ketika manusia melihat Tuhan sebagai refleksi, atau personifikasi dari angan-angannya itu, manusia dapat melihat sisi terbaiknya. Melalui tesis tersebut, Marx tertarik pada Feuerbach. Namun bagi Marx, Feuerbach masih kurang menjejakkan kakinya di bumi. Karena bagi Marx, keterasingan manusia dari sebuah refleksi agama tidak bisa terlepas dari kondisi sosio-historis. Dan kondisi sosio-historisnya itu adalah keterasingannya sebagai pekerja yang dieksploitasi.

Perlakuan Feuerbach terhadap bentuk-bentuk agama melemah dengan sendirinya akibat sisi subjektif lain dari Feuerbach. Meski Feuerbach menyangkal sebagai seorang ateis yang layak, namun gagasannya terlanjur dipahami dan melekat dengan pengertian sehari-hari “ateisme” itu sendiri. Feuerbach kesulitan mempertemukan kesadaran keagamaan dengan subjektivitas dirinya. Feuerbach dianggap tidak konsisten dalam ateismenya.

“Though I myself am an atheist, I openly profess religion in the sense just mentioned, that is, a nature religion. I hate the idealism that wrenches man out of nature; I am not ashamed of my dependency on nature; I openly confess that the workings of nature affect not only my surface, my skin, my body, but also my core, my innermost being, that the air I breathe in bright weather has a salutary effect not only on my lungs but also on my mind, that the light of the sun illumines not only my eyes but also my spirit and my heart.”

– Ludwig Feuerbach, Lectures on the Essence of Religion

Dugaan penulis, pendekatan materialisme Feuerbach dan keterkaitannya dengan ateisme inilah yang menganggap Marxisme di Indonesia tidak mudah diterima, bahkan cenderung mengalami pertentangan yang memicu intimidasi pada kelompok tertentu. Marxisme dianggap dekat dengan paham ateisme karena pada dasarnya dialektika materialisme dan historis mengambil sebagian besar dari gagasan materialisme Feuerbach.

Di sisi lain Marx yang dikenal dengan ucapan populernya “agama adalah candu”, juga menimbulkan kontroversi di kalangan beragama. Meski begitu, sesungguhnya Feuerbach sama sekali tidak berniat menghapuskan agama. Dia berusaha menyempurnakannya. Baginya, filsafat harus dilebur ke dalam agama. Suatu gerakan sejarah menjadi fundamental hanya apabila ia berakar di dalam hati manusia. Hati bukanlah suatu bentuk agama, seharusnya ada juga di dalam hati, sehingga hati adalah hakekat agama (Engels, 1886).

Referensi

Bertens, K. (1976). Ringkasan Sejarah Filsafat. Kanisius.

Engels, F. (1886). Ludwig Feuerbach dan Akhir Filsafat Klasik Jerman. Stuttgart.

Farihah, Irzum. (2015). Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistimologi Dialectical and Historical Materialism). Vol. 3, no. 2, pp. 431-454